От чего зависит ксв антенны. Что такое ксв. Что может привести к неточной балансировке

При монтаже и настройке систем радиосвязи часто измеряют некую не всем и не совсем ясную величину называемую КСВ. Что же это за характеристика, помимо спектра частот указываемая в характеристиках антенн?

Отвечаем:

Коэффициент стоячей волны (КСВ), коэффициент бегущей волны (КБВ), обратные потери это - термины, характеризующие степень согласования радиочастотного тракта.

В высокочастотных линиях передачи соответствие сопротивления источника сигнала волновому сопротивлению линии определяет условия прохождения сигнала. При равенстве этих сопротивлений в линии возникает режим бегущей волны, при котором вся мощность источника сигнала передается в нагрузку.

Измеренное на постоянном токе тестером сопротивление кабеля покажет либо холостой ход либо короткое замыкание в зависимости оттого, что подключено к другому концу кабеля, а волновое сопротивление коаксиального кабеля, определяется соотношением диаметров внутреннего и внешнего проводников кабеля и характеристиками изолятора между ними. Волновое сопротивление это сопротивление, которое оказывает линия бегущей волне высокочастотного сигнала. Волновое сопротивление постоянно вдоль линии и не зависит от её длины. Для радиочастот волновое сопротивление линии считают неизменным и чисто активным. Оно приблизительно равно:

где L и С распределенные емкость и индуктивность линии;

![]()

Где: D – диаметр внешнего проводника, d – диаметр внутреннего проводника, - диэлектрическая проницаемость изолятора.

При расчете радиочастотных кабелей стремятся получить оптимальную конструкцию, обеспечивающую высокие электрические характеристики при наименьшем расходе материалов.

При использовании меди для внутреннего и внешнего проводников радиочастотного кабеля справедливы соотношения:

минимальное затухание в кабеле достигается при отношении диаметров![]()

максимальная электрическая прочность достигается при:![]()

максимум передаваемой мощности при:![]()

исходя из этих соотношений, выбраны волновые сопротивления радиочастотных кабелей, выпускаемых промышленностью.

Точность и стабильность параметров кабеля зависят от точности изготовления диаметров внутреннего и внешнего проводников и стабильности параметров диэлектрика.

В идеально согласованной линии отражение отсутствует. Когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии передачи, падающая волна полностью поглощается в нагрузке, отраженная и стоячая волны отсутствуют. Такой режим называется режимом бегущей волны.

При коротком замыкании или холостом ходе линии на конце линии, падающая волна полностью отражается обратно. Отраженная волна складывается с падающей, и результирующая амплитуда в любом сечении линии является суммой амплитуд падающей и отраженной волн. Максимум напряжения называется пучностью, минимум напряжения узлом напряжения. Узлы и пучности не движутся относительно линии передачи. Такой режим называется режимом стоячей волны.

Если на выходе линии передачи подключена произвольная нагрузка, только часть падающей волны отражается обратно. В зависимости от степени рассогласования возрастает отраженная волна. В линии одновременно устанавливаются стоячая и бегущая волны. Это режим смешанных или комбинированных волн.

Коэффициент стоячей волны (КСВ) это безразмерная величина, характеризующая соотношение падающей и отраженной волн в линии, то есть степень приближения к режиму бегущей волны: ; как видно по определению, КСВ может меняться от 1 до бесконечности;

; как видно по определению, КСВ может меняться от 1 до бесконечности;

КСВ меняется пропорционально соотношению сопротивления нагрузки к волновому сопротивлению линии :

Коэффициент бегущей волны это величина обратная КСВ:

КБВ= может меняться от 0 до 1;

КБВ= может меняться от 0 до 1;

- Обратные потери (return loss) - это отношение мощностей падающей и отраженной волн, выраженное в децибелах.

![]() или наоборот:

или наоборот:

Обратные потери удобно использовать при оценке эффективности фидерного тракта, когда потери кабеля, выражаемые в дБ/м можно просто просуммировать с обратными потерями.

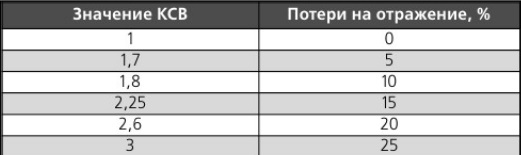

Величина потерь на рассогласование зависит от КСВ:

в разах или ![]() в децибелах.

в децибелах.

Передаваемая энергия при несогласованной нагрузкевсегда меньше, чем при согласованной. Передатчик, работающий на несогласованную нагрузку, не отдает в линию всю ту мощность, которую бы отдавал в согласованную. Фактически, это не потери в линии, а снижение мощности, отдаваемой в линию передатчиком. Насколько влияет КСВ на снижение, видно из таблицы:

Мощность попадающая в нагрузку |

Обратные потери

|

|

Важно понимать, что:

- КСВ одинаков в любом сечении линии и не может регулироваться изменением длины линии. Если показания измерителя КСВ при перемещении по линии существенно различаются, это может указывать на антенный эффект фидера, вызываемый током, текущим по внешней стороне оплетки коаксиального кабеля, и/или на плохую конструкцию измерителя, но не на то, что КСВ изменяется вдоль линии.

- Отраженная мощность не попадает обратно в передатчик не нагревает и не повреждает его. Повреждения могут быть вызваны работой выходного каскада передатчика на рассогласованную нагрузку. Выход из передатчика, поскольку на его выходе могут в неблагоприятном случае сложиться напряжение выходного сигнала и отражённая волна, может произойти из-за превышения максимального допустимого напряжения полупроводникового перехода.

- Высокий КСВ в коаксиальном фидере, вызванный значительным рассогласованием характеристического сопротивления линии и входного сопротивления антенны, сам по себе не вызывает появления ВЧ тока на внешней поверхности оплетки кабеля и излучения фидерной линии.

Измеряют КСВ, например, с помощью двух направленных ответвителей, включённых в тракт в противоположных направлениях или измерительного мостового рефлектометра, что позволяет получить сигналы пропорциональные падающему и отраженному сигналу.

Для измерения КСВ могут использоваться различные приборы. Сложные приборы имеют в своем составе генератор качающейся частоты, позволяющий увидеть панорамную картину КСВ. Простые приборы состоят из ответвителей и индикатора, а источник сигнала используется внешний, например, радиостанция.

Например, двухблочный РК2-47 за счет широкополосного мостового рефлектометра обеспечивал измерение в диапазоне 0,5-1250MГц.

Р4-11 служил для измерения КСВН, фазы коэффициента отражения, модуля и фазы коэффициента передачи в диапазоне 1-1250МГц.

Импортные приборы для измерения КСВ ставшие классическими от Bird и Telewave:

Или попроще и подешевле:

Популярны простые и недорогие панорамные измерители от AEA:

Измерение КСВ может проводиться как в конкретной точке спектра, так и в панораме. В этом случае на экране анализатора могут быть выведены значения КСВ в указанном спектре, что удобно для настройки конкретной антенны и исключает промах при обрезке антенны.

К большинству системных анализаторов существуют control head - рефлектометрические мосты, позволяющие с высокой точностью измерять КСВ в частотной точке или в панораме:

Практическое измерение заключается в подключении измерителя к разъёму испытуемого устройства или в разрыв тракта при использовании прибора проходного типа. Значение КСВ зависит от многих факторов:

- Перегибов, дефектов, неоднородностей, спаек в кабелях.

- Качества разделки кабеля в радиочастотных соединителях.

- Наличия переходных соединителей

- Попадания влаги в кабели.

При измерении КСВ антенны через фидер с потерями, испытательный сигнал в линии затухает и фидер внесет погрешность, соответствующую потерям в нем. И падающая, и отраженная волны испытывают затухание. В таких случаях КСВН рассчитывается: где k

- коэффициент ослабления отраженной волны, который вычисляется: k=2BL

; В

- удельное затухание, дБ/м; L

- длина кабеля, м, при этом

где k

- коэффициент ослабления отраженной волны, который вычисляется: k=2BL

; В

- удельное затухание, дБ/м; L

- длина кабеля, м, при этом

множитель 2

учитывает, что сигнал ослабляется дважды - на пути к антенне и на пути от антенны к источнику, на обратном пути.

Например, используя кабель с удельным затуханием 0,04 дБ/м, ослабление сигнала на длине фидера 40 метров составит 1,6 дБ в каждую сторону, всего 3,2 дБ. Значит, вместо действительного значения КСВ=2,0 прибор покажет 1,38; при КСВ=3,00 прибор покажет около 2,08.

Например, если Вы проверяете фидерный тракт с потерями 3дБ, антенну с КСВ 1,9 и используете передатчик мощностью 10 Вт как источник сигнала для проходного измерителя, то падающая мощность, измеренная прибором составит 10Вт. Поданный сигнал ослабится фидером в 2 раза, от антенны отразится 0,9 пришедшего сигнала и, наконец, отраженный сигнал на пути к прибору ослабится ещё в 2 раза. Прибор честно покажет соотношение падающего и отраженного сигналов падающая мощность 10Вт и отраженная 0,25Вт. КСВ получится 1,37 вместо 1,9.

Если будет использоваться прибор с встроенным генератором, то мощности этого генератора может оказаться недостаточной, чтобы на детекторе отраженной волны создать нужное напряжение и Вы увидите шумовую дорожку.

В общем случае, усилия, затрачиваемые на снижение КСВ ниже 2:1 в любой коаксиальной линии не дают результата с точки зрения увеличения эффективности излучения антенны, и целесообразны в тех случаях, если схема защиты передатчика срабатывает, например, при КСВ>1,5 или расстраиваются частотнозависимые цепи, подключенные к фидеру.

Наша компания предлагает широкий спектр измерительного оборудования различных производителей вкратце рассмотрим их:

MFJ

MFJ-259

– достаточно простой в эксплуатации прибор для комплексного измерения параметров систем работающих в диапазоне от 1 до 170 МГц.

MFJ-259

– достаточно простой в эксплуатации прибор для комплексного измерения параметров систем работающих в диапазоне от 1 до 170 МГц.

КСВ-метр MFJ-259 очень компактный, его можно использовать как с внешним источником питания низкого напряжения, так и с внутренним комплектом батарей типа АА.

MFJ-269

КСВ-метр MFJ-269 компактным комбинированным прибор с автономным питанием.

Индикация режимов работы осуществляется на жидкокристаллическом дисплее, а результатов измерений - на ЖКД и стрелочных приборах, расположенных на лицевой панели. MFJ-269 позволяет производить большое количество дополнительных антенных измерений: РЧ импеданса, потерь в кабелях и их электрических длин до места обрыва или короткого замыкания.

MFJ-269 позволяет производить большое количество дополнительных антенных измерений: РЧ импеданса, потерь в кабелях и их электрических длин до места обрыва или короткого замыкания.

Технические характеристики |

|

Диапазон частот, МГц |

|

Измеряемые характеристики |

|

200х100х65 мм |

|

Диапазон рабочих частот КСВ-метра разбит на поддиапазоны:1,8…4 МГц, 27…70 МГц, 415…470 МГц, 4,0…10 МГц, 70…114 МГц, 10…27 МГц, 114…170 МГц

Измерители КСВ и Мощности

Comet

Серия измерителей мощности и КСВ Comet представлена тремя моделями:CMX-200 (Измеритель КСВ и мощности, 1,8-200 МГц, 30/300/3 кВт), CMX-1(Измеритель КСВ и мощности, 1,8-60 МГц, 30/300/3 кВт) и, представляющий наибольший интерес, CMX2300 T (Измеритель КСВ и мощности, 1,8-60/140-525 МГц, 30/300/3 кВт, 20/50/200 Вт) CMX2300 T

CMX2300 T

Измеритель мощности и КСВ CMX-2300 состоит из двух независимых систем диапазона 1.8-200МГц и диапазона 140-525 МГц с возможностью одновременного измерения этих диапазонов. Проходная структура прибора и, как следствие, невысокая потеря мощности позволяет проводить измерения в течении длительного времени.

Технические характеристики |

||

Диапазон М1 |

Диапазон М2 |

|

Частотный диапазон |

1.8 - 200 МГц |

140 - 525 МГц |

Площадь измерения мощности |

0 - 3КВт (HF), 0 - 1КВт (VHF) |

|

Диапазон измерения мощности |

||

Погрешность измерения мощности |

±10% (всей шкалы) |

|

Область измерения КСВ |

от 1 до бесконечности |

|

Сопротивление |

||

Остаточный КСВ |

1.2 и менее |

|

Вносимое затухание |

0.2 дБ или менее |

|

Минимальная мощность для измерений КСВ |

Приблизительно 6Вт. |

|

М-образный |

||

Питание для ламп подсветки |

11 - 15В постоянного тока, приблизительно 450 мА |

|

Габариты (данные в скобках с учетом выступов) |

250(Ш) х 93 (98) (В) х 110 (135) (Г) |

|

Приблизительно 1540 г. |

||

Измерители мощности и КСВ

Nissen

Зачастую для работы на объекте не требуется сложный и дающий полную картинку, а скорее функциональный и простой в использовании прибор. Именно такими «Рабочими лошадками» и является серия измерителей мощности и КСВ Nissen.

Простая проходная структура и высокое предельное значение мощности до 200 Вт совместно с частотным спектром 1,6-525МГц делают приборы Nissen весьма ценным подспорьем там где необходима не комплексная характеристика линии а быстрота и точность измерения.

NISSEI TX-502

Характерным представителем серии измерителей Nissen может послужить Nissen TX-502. Измерение прямых и обратных потерь, измерение КСВ, стрелочная панель с явно видимой градуировкой. Максимум функционала при лаконичном исполнении. И при этом в процессе настройки антенн этого зачастую вполне хватает для быстрого и оперативного развертывания системы связи и наладки канала.

Характерным представителем серии измерителей Nissen может послужить Nissen TX-502. Измерение прямых и обратных потерь, измерение КСВ, стрелочная панель с явно видимой градуировкой. Максимум функционала при лаконичном исполнении. И при этом в процессе настройки антенн этого зачастую вполне хватает для быстрого и оперативного развертывания системы связи и наладки канала.

|

Расчет коэффициента стоячей волны по напряжению с помощью анализатора спектра производится путем пересчета через измеренное значение коэффициента отражения. Измерение коэффициента отражения

Рис. 1. Схема подключения для калибровки при измерении коэффициента отражения с помощью цепи короткого замыкания Пример:

Примечание:

Калибровка измерения коэффициента отражения

Рис. 2. Нормализация цепи короткого замыкания Данная операция активирует функцию вычитания результатов измерения

3 из результатов измерения 1 и отображает результаты в графике

измерения 1 (обозначаемого как «trace 1»). Нормализованное

измерение соответствует 0 дБ потерь на отражение. Нормализация

возникает при каждом запуске развертки. Измерение обратных потерь

Рис. 3. Измерение обратных потерь для фильтра Преобразование величины обратных потерь в значение КСВН Величина обратных потерь может быть выражена в терминах коэффициента стоячей волны по напряжению с помощью следующей таблицы или формулы:

Таблица 1. Преобразование мощности отражения в КСВН  где RL (Return Loss) – измеренное значение потерь на отражение. КСВН иногда отображается в виде отношения. Например, 1.2:1 КСВН. Первое число обозначает значение КСВН, которое берется из таблицы или вычисляется с помощью формулы. Второе число всегда равно 1. Почти каждый пользователь радиостанции или трансивера сталкивается с необходимостью оптимального согласования антенно-фидерного устройства и передатчика. Эта проблема актуальна для тех, кто пользуется «стационарными» радиостанциями (в том числе для радиообмена в гражданском диапазоне 27 МГц), так и для тех, кто использует автомобильные АМ и ЧМ трансиверы. Для увеличения зоны действия портативной (носимой) радиостанции подключают соответствующую внешнюю антенну. Решение этой проблемы важно для тех, кто уже имеет или собирается приобрести и зарегистрировать радиостанцию, ведет ативный и эффективный (на дальние расстояния) радиообмен. Для этого и необходим КСВ-метр. КСВ-метр – это измеритель коэффициента стоячей волны. Автор в своей лаборатории имеет два промышленных измерителей КСВ – SWR-430 Optim (вариант SWR-121) и SX-40 (вариант SX-40). Об общих принципах настройки антенного хозяйства с помощью КСВ-метров хорошо описано в . КСВ-метр SWR-430 Прибор SWR-430 помимо КСВ может измерять выходную мощность передатчика радиостанции. Шкала стрелочного индикатора (фото 1 ) в устройстве только одна, функции измерения КСВ и мощности передатчика переключаются на передней панели полосковым переключателем. Погрешность устройства не более 5%, импеданс 50 Ом. Устройство годится для измерения проходной мощности до 100 Вт, что вполне удовлетворяет запросам радиолюбителей, поскольку большинство современных трансиверов имеют максимальную мощность до 100 Вт, кроме того, в России по требованиям Роскомнадзора работать с мощностью выше этого значения могут только специалисты. Измерители КСВ и мощности

SX

-20 и

SX

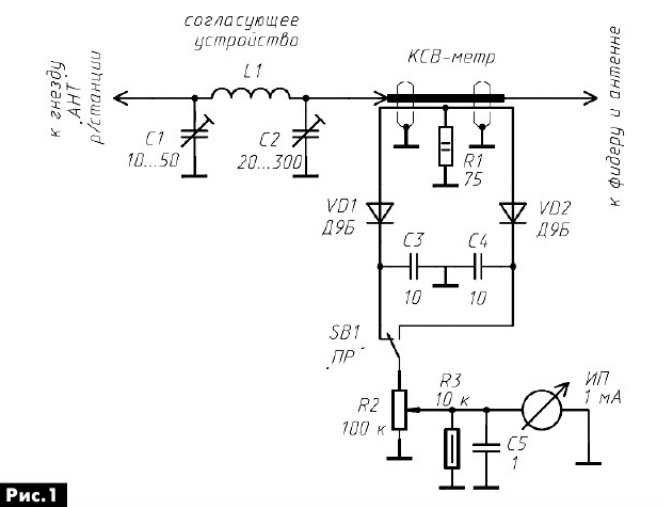

-40 На передней панели прибора установлен переключатель максимальной мощности 15/150 Вт. Причем минимальная измеряемая мощность всего 1 Вт, что позволяет настраивать антенное хозяйство портативных радиостанций в режиме «LOW», не опасаясь выхода из строя выходного каскада при любом из возможных значений входного сопротивления антенны. КСВ-метр модели SX-20 предназначен для измерения мощности и КСВ в диапазоне 1,8…200 МГц. Он имеет переключатель максимальной измеряемой мощности 30/300 Вт. У обоих устройств волновое сопротивление (импеданс) 50 Ом (для подключения к кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом), подключаемый с помощью разъема UHF. Минимальная мощность радиостанции 2 Вт. Самодельный КСВ-метр Для согласования выхода передатчика с фидером используется специальное согласующее устройство, а антенна согласуется с кабелем, как, правило, изменением длины антенны. Принципиальная электрическая схема самодельного измерителя КСВ с согласующим устройством показана на рис.1

. Согласующее устройство состоит из двух конденсаторов переменной емкости С1 и С2 с воздушным диэлектриком (например, КПЕ-4…50, 1КЛМВ-1) и бескаркасной катушки индуктивности L1. Она содержит 8 витков медного провода без изоляции диаметром 2,2 мм с диаметром намотки25 мм и длиной 22 мм. Индуктивность такой катушки составит 1,2 мкГн. Настройка согласования производится конденсаторами С1 и С2. Показания считывают по шкале миллиамперметра ИП. КСВ-метр при настройке устанавливается между согласующим устройством и фидерной линией. Измеритель КСВ показывает, насколько близко к режиму бегущей волны (отсутствие отраженного сигнала от нагрузки) находится система «радиостанция-фидер-антенна». Измерительная часть КСВ-метра конструктивно выполнена из отрезка того же кабеля длиной 160 мм с удаленной внешней изоляций. Этот отрезок кабеля после всех подготовительных работ загибают подковой. Экран провода соединяют с «общим проводом» передатчика. Конструкция и внешний вид окончательно оформленного отрезка кабеля показан на рис.2

. Внутреннюю жилу кабеля (2) подсоединяют соответственно одним концом к согласующему устройству (конденсатор С2), а другим – к фидеру антенны. Внутри экранирующего провода КСВ-метра (отрезка кабеля длиной 160 мм с удаленной изоляцией – 1) аккуратно с помощью иголки прокладывают гибкий изолированный провод типа МГТФ-0,8 (3) и от его середины выводят отвод для подключения резистора R1. Концы внутреннего провода МГТФ-0,8 (может быть применен любой аналогичный провод МГТФ-1, МГТФ-2) пропаивают к германиевым диодам VD1, VD2. О деталях Внешний вид готового устройства может быть таким (например, как в авторском варианте), как показано на фото 2

. Перед включением радиостанции и согласующего устройства проводят необходимые подготовительные работы: подключают антенно-фидерное устройство, устанавливают переключатель SB1 в положение «ПР» (в левое по схеме положение), а движок переменного резистора R2 устанавливают в среднее положение. После подачи питания на радиостанцию и включения в ее режим «передача», перемещением движка переменного резистора R2 добиваются максимального отклонения стрелки миллиамперметра вправо, к примеру, до цифры «10» (если эта цифра является максимальной градуированной величиной на шкале). После этого переводят переключатель SB1 в положение «ОБР» и фиксируют новое показание по шкале прибора (заметно меньше предыдущего), что соответствует значению обратной волны. По формуле КСВ=(П пр + П обр) / (П пр – П обр) находят значение КСВ, где П пр – показание прибора в режиме прямой волны (переключатель SB1в левом по схеме положении). П обр – показание прибора при обратной волне. Например, П пр =10, П обр =2, тогда КСВ = (10 + 2) /(10 — 2)=1,5. Для оптимального согласования желательно иметь КСВ в пределах 1,1…1,5, в этом случае потери на отражение волны составят 5…12%, что вполне допустимо. В своих запасах хорошо иметь два КСВ-метра, рассчитанных для работы с фидерами, имеющими волновое сопротивление и 50 и 75 Ом, и, конечно, несколько «образцов» используемых кабелей. Сравнительные измерения (сравнительная эффективность) сводятся к определению уровня напряженности поля, и тогда, снять диаграмму направленности антенны, но такие возможности имеются не у всех радиолюбителей. Если штырь антенны, а в некоторых моделях и его «противовес», конструктивно имеют возможность регулировки длины, то э то является дополнительной возможностью настройки всей системы согласования. Прибор для измерения качества согласования фидера с антенной (КСВ-метр) является непременной составной частью любительской радиостанции. Насколько достоверную информацию о состоянии антенного хозяйства дает такой прибор? Практика показывает, что далеко не все КСВ-метры заводского изготовления обеспечивают высокую точность измерений. В еще большей степени это справедливо, когда речь идет о самодельных конструкциях. В предлагаемой вниманию читателей статье рассматривается КСВ-метр с токовым трансформатором. Приборы такого типа получили широкое распространение как у профессионалов, так и у радиолюбителей. В статье дана теория его работы и проанализированы факторы, влияющие на точность измерений. Завершает ее описание двух несложных практических конструкций КСВ-метров, характеристики которых удовлетворят самого взыскательного радиолюбителя. Немного теории Если подключенная к передатчику однородная соединительная линия (фидер) с

волновым сопротивлением Zо нагружена на сопротивление Zн≠Zо, то в ней возникают

как падающая, так и отраженная волна. Коэффициент отражения г (reflection) в

общем виде определяют как отношение амплитуды отраженной от нагрузки волны к

амплитуде падающей. Коэффициенты отражения по току г, и по напряжению ru равны

отношению соответствующих величин в отраженной и падающих волнах. Фаза

отраженного тока (по отношению к падающему) зависит от соотношения между Zн и Zо.

Если Zн>Zо, то отраженный ток будет противофазен падающему, а если Zн Величину коэффициента отражения r определяют по формуле где Rн и Хн - соответственно активная и реактивная составляющие нагрузочного

сопротивления При чисто активной нагрузке Хн = 0 формула упрощается до r=(Rн-Zо)/(Rн+Zо).

Например, если кабель с волновым сопротивлением 50 Ом нагружен резистором

сопротивлением 75 Ом, то коэффициент отражения будет r = (75-50)/(75+50) = 0,2. На рис. 1 ,а показано распределение напряжения Uл и тока Iл вдоль линии именно

для этого случая (потери в линии не учитываются). Масштаб по оси ординат для

тока принят в Zо раз больше - при этом у обоих графиков будет одинаковый размер

по вертикали. Пунктирная линия - графики напряжения Uло и тока Iло в случае,

когда Rн=Zо. Для примера взят участок линии длиной λ. При большей ее длине

картина будет циклично повторяться через каждые 0,5λ. В тех точках линии, где

фазы падающей и отраженной совпадают, напряжение максимально и равно Uл max -=

Uло(1 + r) = Uло(1 + 0,2) = 1,2Uлo, а в тех, где фазы противоположны, -

минимально и равно Uл min = Uло(1 - 0,2) = = 0,8Uло. По определению КСВ = Uл max/

/Uл min=1l2Uло/0I8Uло=1I5. Формулы для расчета КСВ и r можно записать и так: КСВ = (1+r)/(1-r) и r = =

(КСВ-1)/(КСВ+1). Отметим важный момент - сумма максимального и минимального

напряжений Uл max + Uл min = Uло(1 + r) + Uло(1 - r) = 2Uno, а их разность Uл

max - Uл min = 2Uлo. По полученным значениям можно рассчитать мощность падающей

волны Рпад = Uло2/Zo и мощность отраженной волны Pотр = = (rUло)2/Zo. В нашем

случае (для КСВ = 1,5 и r = 0,2) мощность отраженной волны составит всего 4 % от

мощности падающей. Определение КСВ по измерениям распределения напряжения вдоль участка линии в

поисках значений Uл max и Uл min широко применялось в прошлом не только на открытых воздушных линиях, но и в коаксиальных фидерах

(преимущественно на УКВ). Для этого использовался измерительный участок фидера,

имеющий длинную продольную щель, вдоль которой перемещалась тележка с

вставленным в нее зондом - головкой ВЧ вольтметра. КСВ можно определить, измеряя ток Iл в одном из проводов линии на участке длиной

менее 0,5λ. Определив максимальное и минимальное значения, рассчитывают КСВ =

Imax/Imin. Для измерения тока применяют преобразователь ток-напряжение в виде

токового трансформатора (TT) с нагрузочным резистором, напряжение на котором

пропорционально и синфазно измеряемому току. Отметим интересный факт - при

определенных параметрах TT на его выходе можно получить напряжение, равное

напряжению на линии (между проводниками), т.е. Uтл = IлZo. На рис. 1,б приведены совместно график изменения Uл вдоль линии и график

изменения Uтл. Графики имеют одинаковые амплитуду и форму, но сдвинуты один

относительно другого на 0.25Х. Анализ этих кривых показывает, что можно

определить г (или КСВ) при одновременном измерении величин Uл и UТЛ в любом

месте линии. В местах расположения максимумов и минимумов обеих кривых (точки 1

и 2) это очевидно: отношение этих величин Uл/Uтл (или Uтл/Uл) равно КСВ, сумма

равна 2Uло, а разность - 2rUлo. В промежуточных точках Uл и Uтл сдвинуты по

фазе, и их нужно складывать уже как векторы, однако приведенные выше соотношения

сохраняются, так как отраженная волна напряжения всегда обратна по фазе

отраженной волне тока, а rUлo = rUтлo. Следовательно, прибор, содержащий вольтметр, калиброванный преобразователь

ток-напряжение и схему сложения-вычитания, позволит определить такие параметры

линии, как r или КСВ, а также Рпад и Ротр при включении его в любом месте линии. Первые сведения об устройствах такого рода относятся к 1943 г и воспроизведены в

. Первые известные автору практические устройства были описаны в .

Вариант схемы, взятый за основу, показан на рис. 2. Устройство содержало: Вторичная обмотка трансформатора Т1 включена таким образом, что при подключении

передатчика к левому по схеме разъему, а нагрузки - к правому, на диод VD1

поступает суммарное напряжение Uc + UT, а на диод VD2 - разностное. При

подключении к выходу КСВ-метра резистивной эталонной нагрузки с сопротивлением,

равным волновому сопротивлению линии, отраженная волна отсутствует и,

следовательно, ВЧ напряжение на VD2 может быть нулевым. Это достигается в

процессе балансировки прибора уравниванием напряжений UT и Uc с помощью

подстроечного конденсатора С1. Как было показано выше, после такой настройки

величина разностного напряжения (при Zн≠Zо) будет пропорциональна коэффициенту

отражения г. Измерения с реальной нагрузкой производят так. Сначала в показанном

на схеме положении переключателя SA1 ("Падающая волна") калибровочным переменным

резистором R3 выставляют стрелку прибора на последнее деление шкалы (например,

100 мкА). Затем переключатель SA1 переводят в нижнее по схеме положение

("Отраженная волна") и отсчитывают значение г. Применительно к случаю с RH = 75

Ом прибор должен показать 20 мкА, что соответствует r = 0,2. Величину КСВ

определяют по приведенной выше формуле - КСВ = (1 +0,2)/ /(1-0,2) = 1,5 или КСВ

= (100+20)/ /(100-20) = 1,5. В этом примере детектор предполагается линейным - в

действительности необходимо вводить поправку, учитывающую его нелинейность. При

соответствующей калибровке прибор может быть использован для измерения падающей

и отраженной мощностей. Точность КСВ-метра как измерительного прибора зависит от ряда факторов, в первую

очередь от точности балансировки прибора в положении SA1 "Отраженная волна" при

Rн = Zo. Идеальной балансировке соответствуют напряжения Uс и Uт, равные по

величине и строго противоположные по фазе, т. е. их разность (алгебраическая

сумма) равна нулю. В реальной конструкции несбалансированный остаток Uост есть

всегда. Рассмотрим на примере, как это отражается на конечном результате

измерений. Допустим, что при балансировке получились напряжения Uс = 0,5 В и Uт

= 0,45 В (т. е. разбаланс 0,05 В, что вполне реально). При нагрузке Rн = 75 Ом в

50-омной линии реально имеем КСВ = 75/50 = 1,5 и r = 0,2, а величина отраженной

волны, пересчитанная к внутриприборным уровням, составит rUc= 0,2x0,5 = 0,1 В и

rUт = 0,2x0,45 = 0,09 В. Вновь обратимся к рис. 1,б, кривые на котором приведены для КСВ = 1,5 (кривые Uл

и Uтл для линии будут в нашем случае соответствовать Uс и Uт). В точке 1 Uс max

= 0,5 + 0,1 =0,6 В, Uт min = 0,45 - 0,09 = 0,36 В и КСВ = 0,6/0,36 = 1,67. В

точке 2UTmax = 0,45 + 0,09 = 0,54 В, Ucmin = 0,5 - 0,1 = 0.4 и КСВ = 0,54/0,4 =

1,35. Из этого несложного расчета видно, что в зависимости от места включения

такого КСВ-метра в линию с реальным КСВ=1,5 или при изменении длины линии между

прибором и нагрузкой могут быть считаны разные значения КСВ - от 1,35 до 1,67! Что может привести к неточной балансировке?

1. Наличие напряжения отсечки германиевого диода (в нашем случае VD2), при

котором он перестает проводить, - примерно 0,05 В. Поэтому при UOCT < 0,05 В

прибор РА1 покажет "ноль" и можно допустить ошибку в балансировке. Относительная

неточность значительно уменьшится, если поднять в несколько раз напряжения Uc и

соответственно UT. Например, при Uc = 2 В и UT = 1,95 В (Uост = 0,05 В) пределы

изменения КСВ для приведенного выше примера будут уже только от 1,46 до 1,54. 2. Наличие частотной зависимости напряжений Uc или UT. При этом точная

балансировка может быть достигнута не во всем диапазоне рабочих частот. Разберем

на примере одну из возможных причин. Допустим, в приборе использован конденсатор

делителя С2 емкостью 150 пФ с проволочными выводами диаметром 0,5 мм и длиной по

10 мм каждый. Измеренная индуктивность проволоки такого диаметра длиной 20 мм

оказалась равной L = = 0,03 мкГн. На верхней рабочей частоте f = 30 МГц

сопротивление конденсатора будет Хс = 1 /2πfС = -j35,4 Ом, суммарное реактивное

сопротивление выводов XL = 22πfL = j5,7 Ом. В результате сопротивление нижнего

плеча делителя уменьшится до значения -j35,4 + j5f7 = -j29,7 Ом (оно

соответствует конденсатору емкостью 177 пФ). В то же время на частотах от 7 МГц

и ниже влияние выводов ничтожно. Отсюда вывод - в нижнем плече делителя следует

применять безындуктивные конденсаторы с минимальными выводами (например, опорные

или проходные) и включение нескольких конденсаторов параллельно. Выводы

"верхнего" конденсатора С1 практически не влияют на ситуацию, так как Xс у

верхнего конденсатора в несколько десятков раз больше, чем у нижнего. Получить

равномерную балансировку во всей рабочей полосе частот можно с помощью

оригинального решения, о котором речь пойдет при описании практических

конструкций. 3.2. Индуктивное сопротивление вторичной обмотки Т1 на нижних частотах рабочего

диапазона (~1,8 МГц) может ощутимо шунтировать R1, что приведет к уменьшению UT

и его фазовому сдвигу. 3.3. Сопротивление R2 - часть детекторной цепи. Так как по схеме оно шунтирует

С2, на нижних частотах коэффициент деления может получить частотную и фазовую

зависимости. 3.4. В схеме рис. 2 детекторы на VD1 или VD2 в открытом состоянии шунтируют

своим входным сопротивлением RBX нижнее плечо емкостного делителя на С2, т.е RBX

действует так же, как и R2. Влияние RBX незначительно при (R3+R2) более 40 кОм,

что требует применения чувствительного индикатора РА1 с током полного отклонения

не более 100 мкА и ВЧ напряжения на VD1 не менее 4 В. 3.5. Входной и выходной разъемы КСВ-метра обычно разнесены на 30...100 мм. На

частоте 30 МГц разница фаз напряжений на разъемах составит α= [(0,03...

0,1)/10]360°- 1... 3,5°. Как это может отразиться на работе, продемонстрировано

на рис. 3,а и рис. 3,б. Разница схем на этих рисунках только в том, что

конденсатор С1 подключен к разным разъемам (Т1 в обоих случаях находится на

середине проводника между разъемами). В первом случае некомпенсированный остаток можно уменьшить, если скорректировать

фазу UOCT с помощью небольшого параллельно включенного конденсатора Ск, а во

втором - включением последовательно с R1 небольшой индуктивности Lк в виде

проволочной петли. Такой способ нередко применяется как в самодельных, так и

"фирменных" КСВ-метрах, но делать это не следует. Чтобы убедиться в этом,

достаточно повернуть прибор так, чтобы входной разъем стал выходным. При этом

компенсация, которая помогала до поворота, станет вредной - Uoct существенно

увеличится. При работе на реальной линии с несогласованной нагрузкой, в

зависимости от длины линии, прибор может попасть в такое место на линии, где

введенная коррекция "улучшит" реальный КСВ или, наоборот, "ухудшит" его. В любом

случае будет неправильный отсчет. Рекомендация - располагать разъемы по

возможности ближе друг к другу и использовать оригинальное схемное решение,

приведенное ниже. Для иллюстрации того, как сильно могут повлиять рассмотренные выше причины на

достоверность показаний КСВ-метра, на рис. 4 показаны результаты проверки двух

приборов заводского изготовления . Проверка заключалась в том, что

несогласованная нагрузка с расчетным КСВ = 2,25 устанавливалась на конце линии,

состоящей из ряда последовательно соединенных отрезков кабеля с Zо = 50 Ом

длиной каждый по λ/8. В процессе измерений полная длина линии изменялась от λ/8 до 5/8λ. Проверялись

два прибора: недорогой BRAND X (кривая 2) и одна из лучших моделей - BIRD 43

(кривая 3). Кривая 1 показывает истинный КСВ. Как говорится, комментарии

излишни. На рис. 5 приведен график зависимости ошибки измерений от величины коэффициента

направленности D (directivity) КСВ-метра . Аналогичные графики для КБВ =

1/КСВ приведены в . Применительно к конструкции рис. 2 этот коэффициент равен

отношению напряжений ВЧ на диодах VD1 и VD2 при подключении к выходу КСВ-метра

нагрузки Rн = Zо D = 20lg(2Uо/Uост). Таким образом, чем лучше удалось

сбалансировать схему (чем меньше Uост), тем выше D. Можно также использовать

показания индикатора РА1 - D = 20 х х lg(Iпад/Iотр). однако это значение D будет

менее точным из-за нелинейности диодов. На графике по горизонтальной оси отложены реальные значения КСВ, а на

вертикальной - измеренные с учетом ошибки в зависимости от величины D КСВ-метра.

Пунктиром показан пример - реальный КСВ = 2, прибор с D = 20 дБ даст показания

1,5 или 2,5, а при D = 40 дБ - соответственно 1,9 или 2,1. Как следует из литературных данных , КСВ-метр по схеме рис. 2 имеет D - 20

дБ. Это значит, что без существенной коррекции он не может применяться для

точных измерений. Вторая по важности причина неправильных показаний КСВ-метра связана с

нелинейностью вольт-амперной характеристики детекторных диодов. Это приводит к

зависимости показаний от уровня подаваемой мощности, особенно в начальной части

шкалы индикатора РА1. В фирменных КСВ-метрах нередко на индикаторе делают две

шкалы - для малого и большого уровней мощности. Трансформатор тока Т1 является важной частью КСВ-метра. Основные его

характеристики такие же, как и у более привычного трансформатора напряжения:

число витков первичной обмотки n1 и вторичной n2, коэффициент трансформации к =

n2/n1, ток вторичной обмотки I2 = l1/к. Отличие состоит в том, что ток через

первичную обмотку определяется внешней цепью (в нашем случае это ток в фидере)

и не зависит от сопротивления нагрузки вторичной обмотки R1, поэтому ток l2

также не зависит от величины сопротивления резистора R1. Например, если по

фидеру Zo = 50 Ом передается мощность Р = 100 Вт, ток I1 = √P/Zo

= 1,41 А и при к

= 20 ток вторичной обмотки будет l2 = I1/к - 0,07 А. Напряжение на выводах

вторичной обмотки будет определяться величиной R1: 2UT= l2 х R1 и при R1 = 68 Ом

составит 2UT = 4,8 В. Выделяемая на резисторе мощность Р = (2UT)2/R1 = 0,34 Вт.

Обратим внимание на особенность токового трансформатора - чем меньше витков во

вторичной обмотке, тем больше будет напряжение на ее выводах (при одном и том же

R1). Самый тяжелый режим для токового трансформатора - режим холостого хода (R1

= ∞), при этом напряжение на его выходе резко возрастает, магнитопровод

насыщается и разогревается настолько, что может разрушиться. В большинстве случаев в первичной обмотке используют один виток. Этот виток

может иметь разные формы, как показано на рис. 6,а и рис. 6,б (они равноценны),

а вот обмотка по рис. 6,в - это уже два витка. Отдельный вопрос - применение соединенного с корпусом экрана в виде трубки между

центральным проводом и вторичной обмоткой. С одной стороны, экран устраняет

емкостную связь между обмотками, чем несколько улучшает балансировку разностного

сигнала; с другой - в экране возникают вихревые токи, также влияющие на

балансировку. Практика показала, что с экраном и без него можно получить

примерно одинаковые результаты. Если экран все же используется, длину его

следует сделать минимальной, примерно равной ширине примененного

магнитопроводом, и соединить с корпусом широким коротким проводником.

"Заземление" экрана следует делать на среднюю линию, равноудаленную от обоих

разъемов. Для экрана можно использовать латунную трубку диаметром 4 мм от

телескопических антенн. Для КСВ-метров на проходящую мощность до 1 кВт подойдут ферритовые кольцевые

магнитопроводы размерами К12x6x4 и даже К10x6x3. Практика показала, что

оптимальное число витков п2 = 20. При индуктивности вторичной обмотки 40...60

мкГн получается наибольшая частотная равномерность (допустимая величина - до 200

мкГн). Возможно использование магнитопроводов с проницаемостью от 200 до 1000,

при этом желательно выбрать типоразмер, который обеспечит оптимальную

индуктивность обмотки. Можно использовать магнитопроводы и с меньшей проницаемостью, если применить

большие типоразмеры, увеличить число витков и/или уменьшить сопротивление R1.

Если проницаемость имеющихся магнитопроводов неизвестна, при наличии измерителя

индуктивности ее можно определить. Для этого следует намотать десять витков на

неизвестном магнитопроводе (витком считается каждое пересечение проводом

внутреннего отверстия сердечника), измерить индуктивность катушки L (мкГн) и

подставить это значение в формулу μ = 2,5 LDср/S , где Dср - средний диаметр

магнитопровода в см; S - сечение сердечника в см 2 (пример - у К10x6x3 Dcp = 0,8

см и S = 0,2x0,3 = 0,06 см 2). Если μ магнитопровода известна, индуктивность обмотки из n витков можно

рассчитать: L = μn 2 S/250Dcp. Применимость магнитопроводов на уровень мощности 1 кВт и более можно проверить и

при 100 Вт в фидере. Для этого следует временно установить резистор R1,

величиной в 4 раза большей, соответственно напряжение Uт также вырастет в 4

раза, а это эквивалентно возрастанию проходящей мощности в 16 раз. Разогрев

магнитопровода можно проверить наощупь (мощность на временном резисторе R1 также

вырастет в 4 раза). В реальных условиях мощность на резисторе R1 возрастает

пропорционально росту мощности в фидере. КСВ-метры UT1МА

Две конструкции КСВ-метра UT1MA, о которых пойдет речь ниже, имеют практически

одинаковую схему, но разное исполнение. В первом варианте (КМА - 01)

высокочастотный датчик и индикаторная часть раздельные. Датчик имеет входной и

выходной коаксиальные разъемы и может быть установлен в любом месте фидерного

тракта. Он соединен с индикатором трехпроводным кабелем любой длины. Во втором

варианте (КМА - 02) оба узла размещены в одном корпусе. Схема КСВ - метра приведена на рис. 7 и отличается она от базовой схемы рис. 2

наличием трех цепей коррекции. Рассмотрим эти отличия. Кроме того, балансировка осуществляется подстроечным конденсатором, включенным в

нижнее плечо делителя. Это упрощает монтаж и позволяет применить маломощный

малогабаритный подстроечный конденсатор. В конструкции предусмотрена возможность измерения мощности падающей и отраженной

волн. Для этого переключателем SA2 в цепь индикатора вместо переменного

калибровочного резистора R4 вводится подстроечный резистор R5, которым

устанавливается нужный предел измеряемой мощности. Применение оптимальной коррекции и рациональная конструкция прибора позволили

получить коэффициент направленности D в пределах 35...45 дБ в полосе частот

1,8...30 МГц. В КСВ - метрах применены следующие детали. Вторичная обмотка трансформатора Т1 содержит 2 x 10 витков (намотка в 2 провода)

проводом 0,35 ПЭВ, размещенных равномерно на феррито-вом кольце К12 x 6 x 4

проницаемостью около 400 (измеренная индуктивность ~ 90 мкГн). Резистор R1 - 68 Ом МЛТ, желательно без винтовой канавки на теле резистора. При

проходящей мощности менее 250 Вт достаточно установить резистор с мощностью

рассеивания 1 Вт, при мощности 500 Вт - 2 Вт. При мощности 1 кВт резистор R1

можно составить из двух параллельно включенных резисторов сопротивлением 130 Ом

и мощностью 2 Вт каждый. Впрочем, если КС В - метр проектируется под высокий

уровень мощности, есть смысл увеличить в два раза число витков вторичной обмотки

Т1 (до 2 x 20 витков). Это позволит в 4 раза уменьшить требуемую мощность

рассеивания резистора R1 (при этом конденсатор С2 должен иметь вдвое большую

емкость). Емкость каждого из конденсаторов С Г и С1" может быть в пределах 2,4...3 пФ (КТ,

КТК, КД на рабочее напряжение 500 В при Р ≥ 1 кВт и 200...250 В при меньшей

мощности). Конденсаторы С2 - на любое напряжение (КТК или другие безындуктивные,

один или 2 - 3 параллельно), конденсатор C3 - малогабаритный подстроечный с

пределами изменения емкости 3...20 пФ (КПК - М, КТ - 4). Требуемая емкость

конденсатора С2 зависит от суммарной величины емкости верхнего плеча емкостного

делителя, в которую входит помимо конденсаторов С" + С1" еще и емкость С0 ~ 1 пФ

между вторичной обмоткой трансформатора Т1 и центральным проводником. Общая

емкость нижнего плеча - С2 плюс C3 при R1 = 68 Ом должна быть примерно в 30 раз

больше емкости верхнего. Диоды VD1 и VD2 - Д311, конденсаторы С4, С5 и С6 -

емкостью 0,0033... 0,01 мкФ (КМ или другие высокочастотные), индикатор РА1 -

М2003 с током полного отклонения 100 мкА, переменный резистор R4 - 150 кОм СП -

4 - 2м, подстроечный резистор R4 - 150 кОм. Резистор R3 имеет сопротивление 10

кОм - он предохраняет индикатор от возможной перегрузки. Величину корректирующей индуктивности L1 можно определить так. При балансировке

прибора (без L1) надо отметить положения ротора подстроеч-ного конденсатора C3

на частотах 14 и 29 МГц, затем выпаять его и измерить емкость в обоих отмеченных

положениях. Допустим, для верхней частоты емкость оказалась меньше на 5 пФ, а

общая емкость нижнего плеча делителя - около 130 пФ, т. е. разница составляет

5/130 или около 4 %. Следовательно, для частотного выравнивания нужно на частоте

29 МГц уменьшить сопротивление верхнего плеча также на ~ 4 %. К примеру, при С1

+ С0 = 5 пФ емкостное сопротивление Хс = 1/2πfС - j1100 Ом, соответственно, Xc -

j44 Ом и L1 = XL1 / 2πf = = 0,24мкГн. В авторских приборах катушка L1 имела 8...9 витков проводом ПЭЛШО 0,29.

Внутренний диаметр катушки - 5 мм, намотка плотная с последующей пропиткой клеем

БФ - 2. Окончательное число витков уточняется после ее установки на место.

Первоначально производят балансировку на частоте 14 МГц, затем устанавливают

частоту 29 МГц и подбирают такое число витков катушки L1, при котором схема

балансируется на обеих частотах при одном и том же положении подстроечника C3. После достижения хорошей балансировки на средних и верхних частотах

устанавливают частоту 1,8 МГц, на место резистора R2 временно впаивают

переменный резистор сопротивлением 15...20 кОм и находят значение, при котором

UOCT минимально. Значение сопротивления резистора R2 зависит от индуктивности

вторичной обмотки Т1 и лежит в пределах 5...20 кОм для ее индуктивности 40...200

мкГн (большие значения сопротивления для большей индуктивности). В радиолюбительских условиях наиболее часто в индикаторе КСВ-метра используют

микроамперметр с линейной шкалой и отсчет ведут по формуле КСВ = (Iпад + Iотр) /

(Iпад -Iотр), где I в микроамперах - показания индикатора в режимах "падающая" и

"отраженная" соответственно. При этом не учитывается ошибка из-за нелинейности

начального участка ВАХ диодов. Проверка с помощью нагрузок разной величины на

частоте 7 МГц показала, что при мощности около 100 Вт показания индикатора были

в среднем на одно деление (1 мкА) меньше реальных значений, при 25 Вт - меньше

на 2,5...3 мкА, а при 10 Вт - на 4 мкА. Отсюда простая рекомендация: для

100-ваттного варианта - заранее сместить начальное (нулевое) положение стрелки

прибора на одно деление вверх, а при использовании 10 Вт (например, при

настройке антенны) прибавлять к отсчету по шкале е положении "отраженная" еще 4

мкА. Пример - отсчеты "падающая/отраженная" соответственно 100/16 мкА, а

правильный КСВ будет (100 + 20) / (100 - 20) = 1,5. При значительной мощности -

500 Вт и более - в указанной коррекции нет необходимости. Следует заметить, что все типы любительских КСВ-метров (на токовом

трансформаторе, мостовые, на направленных ответвителях) дают значения

коэффициента отражения r, а величину КСВ затем приходится вычислять. Между тем

именно r является основным показателем степени согласования, а КСВ - это

показатель производный. Подтверждением сказанного может быть тот факт, что в

электросвязи степень согласования характеризуется затуханием несогласованности

(тот же r, только в децибелах). В дорогих фирменных приборах также предусмотрен

отсчет r под названием return loss (обратные потери). Что будет, если в качестве детекторов применить кремниевые диоды? Если у

германиевого диода при комнатной температуре напряжение отсечки, при котором ток

через диод всего 0,2...0,3 мкА, составляет около 0,045 В, то у кремниевого уже

0,3 В. Следовательно, чтобы сохранить точность отсчета при переходе на

кремниевые диоды, необходимо более чем в 6 раз поднять уровни напряжений Uc и UT

(!). В эксперименте, при замене диодов Д311 на КД522 при Р = 100 Вт, нагрузке Zн

= 75 Ом и тех же Uc и UT, получились цифры: до замены- 100/19 и КСВ=1,48, после

замены - 100/12 и расчетный КСВ=1,27. Применение схемы удвоения на диодах КД522

дало еще худший результат - 100/11 и расчетный КСВ = 1,25. Корпус датчика в раздельном варианте может быть изготовлен из меди, алюминия или

спаян из пластинок двусторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5...2

мм. Эскиз такой конструкции приведен на рис. 8,а. Корпус состоит из двух

отсеков, в одном друг напротив друга расположены ВЧ разъемы (СР - 50 или SO -

239 с фланцами размерами 25x25 мм), перемычка из провода диаметром 1,4 мм в

полиэтиленовой изоляции диаметром 4,8 мм (от кабеля РК50 - 4), токовый

трансформатор Т1, конденсаторы емкостного делителя и компенсационная катушка L1,

в другом - резисторы R1, R2, диоды, подстроечный и блокировочные конденсаторы и

малогабаритный НЧ разъем. Выводы Т1 минимальной длины. Точка соединения

конденсаторов С1" и С1" с катушкой L1 "висит в воздухе", а точка соединения

конденсаторов С4 и С5 среднего вывода разъема ХЗ соединена с корпусом прибора. Перегородки 2, 3 и 5 имеют одинаковые размеры. В перегородке 2 отверстий нет, а

в перегородке 5 отверстие делают под конкретный НЧ разъем, через который будет

подключаться индикаторный блок. В средней перемычке 3 (рис. 8,б) вокруг трех

отверстий с обеих сторон выбирают фольгу, а в отверстия устанавливают три

проходных проводника (например, латунные винты М2 и МЗ). Эскизы боковин 1 и 4

приведены на рис. 8,в. Пунктирными линиями показаны места соединения перед

пайкой, которая для большей прочности и обеспечения электрического контакта

производится с обеих сторон. Для настройки и проверки КСВ - метра необходим образцовый нагрузочный резистор

50 Ом (эквивалент антенны) мощностью 50...100 Вт. Одна из возможных

радиолюбительских конструкций показана на рис. 11. В ней используется

распространенный резистор ТВО сопротивлением 51 Ом и мощностью рассеивания 60 Вт

(прямоугольник размерами 45 x 25 x 180 мм). Внутри керамического корпуса резистора находится длинный цилиндрический канал,

заполненный резистивным веществом. Резистор должен быть плотно прижат к днищу

алюминиевого кожуха. Это улучшает отвод тепла и создает распределенную емкость,

улучшающую широко-полосность. С помощью дополнительных резисторов с мощностью

рассеивания 2 Вт входное сопротивление нагрузки устанавливают в пределах

49,9...50,1 Ом. С небольшим корректирующим конденсатором на входе (~ 10 пФ)

удается на базе этого резистора получить нагрузку с КСВ не хуже 1,05 в полосе

частот до 30 МГц. Отличные нагрузки получаются из специальных малогабаритных

резисторов типа Р1 - 3 номиналом 49,9 Ом, выдерживающих значительную мощность

при использовании внешнего радиатора. Были проведены сравнительные испытания КСВ-метров разных фирм и приборов,

описанных в этой статье. Проверка заключалась в том, что к передатчику с

выходной мощностью около 100 Вт через испытуемый 50-омный КСВ - метр

подключалась несогласованная нагрузка 75 Ом (эквивалент антенны на мощность 100

Вт заводского изготовления) и производилось два измерения. Одно - при

подключении коротким кабелем РК50 длиной 10 см, другое - через кабель РК50

длиной ~ 0,25λ. Чем меньше разброс показаний, тем достовернее прибор. При частоте 29 МГц получены следующие значения КСВ: С нагрузкой 50 Ом при любой длине кабелей все приборы "дружно" показывали КСВ <

1,1. Причину большого разброса показаний RSM - 600 удалось выяснить при его

исследовании. В этом приборе в качестве датчика напряжения используется не

емкостный делитель, а понижающий трансформатор напряжения с фиксированным

коэффициентом трансформации. Это снимает "проблемы" емкостного делителя, но

снижает надежность прибора при измерении больших мощностей (предельная мощность

RSM - 600 - всего 200/400 Вт). В его схеме нет подстроечного элемента, поэтому

резистор нагрузки токового трансформатора должен быть высокой точности (хотя бы

50±0,5 Ом), а реально был использован резистор сопротивлением 47,4 Ом. После его

замены на резистор 49,9 Ом результаты измерений стали значительно лучше -

1,48/1,58. Возможно, с этой же причиной связан большой разброс показаний

приборов SX - 100 и KW - 220. Измерение при несогласованной нагрузке с помощью дополнительного

четвертьволнового 50 - омного кабеля - надежный способ проверки качества КСВ -

метра. Отметим три момента: Литература

Часто у клиента, особенно если он покупает рацию впервые, возникает недоумение при упоминании о том, что для использования рации нужно настроить антенну, а именно необходима настройка КСВ антенны

. Что такое КСВ? Этот термин человеку, далекому от технических тонкостей, малопонятен и порой даже пугает. На самом деле всё просто. Что такое КСВ?

Настройка антенны производится при помощи специального прибора - КСВ-метра. Он измеряет коэффициент стоячей волны и показывает потери мощности в антенне. Чем меньше это значение (КСВ), тем лучше. Идеальное значение - 1, но на практике оно недостижимо из-за потерь сигнала в кабеле и разъемах, рабочим считается значение 1,1 - 1,5, допустимыми - значения от 2 до 3. Почему допустимыми? Потому что при слишком большом значении КСВ ваша антенна начинает не столько излучать сигнал в эфир, сколько "загонять" его обратно в рацию. А что это означает и чем это плохо, спросите вы? Во-первых, вы проигрываете в дальности связи, т. к. снижается эффективность вашей системы «рация-антенна». Во-вторых, перегреваются выходные каскады радиостанции, вплоть до возможного выхода из строя. Именно поэтому важна настройка КСВ антенны после её установки

. Одним из недорогих КСВ-метров является SWR-420 или SWR-430 производства компании Optim . Он может применяться с радиостанциями диапазона 27 МГц, имеющими выходную мощность передатчика до 100 Вт. Погрешность измерений составляет не более 5%. Используя данный прибор можно добиться значений КСВ = 1,1 - 1,3, в зависимости от типа выбранной антенны (врезная или магнитная) и места ее установки. Но зацикливаться на этом не нужно. 1,5 – вполне рабочее и безопасное значение. Как производится настройка КСВ антенны СБ диапазона

? Антенна устанавливается на кузов автомобиля, желательно в самую высокую его точку. Место установки следует выбирать тщательно, т. к. антенна должна будет находиться в нем постоянно. При установке врезной антенны следует обеспечить нормальный контакт антенны (или кронштейна) с массой и внимательно следить, чтобы не было коротких замыканий в кабеле и точках подключения кабеля к антенне и рации. Важно понимать, что кузов вашего автомобиля – это тоже элемент антенны, поэтому к месту установки и качеству контакта с массой нельзя относиться пренебрежительно. КСВ-метр следует подключить к радиостанции через разъем TX

, антенну подключить к разъему ANT

и выбрать предел проходящего уровня мощности. Для калибровки прибора необходимо установить переключатель в положение FWD

, включить радиостанцию на передачу на нужном канале и установить стрелку индикатора SWR

на крайнее деление SET

красной шкалы. После этого прибор готов для измерений. Для проверки КСВ на текущем канале переводим переключатель в положение REF

(радиостанция при этом продолжает работать на передачу) и смотрим на показания индикатора по верхней шкале, это и будет действительное значение КСВ. Если оно лежит в интервале 1-1,5 - настройку можно считать законченной и успешной. Если выходит за это значение, то начинаем подбирать оптимальное значение. Для этого сначала находим минимальное значение КСВ на различных каналах или даже сетках. Руководствуемся простым правилом: если КСВ увеличивается с ростом частоты, то антенну нужно укоротить, если уменьшается, то удлинить

. Открутив фиксирующие штырь винты, двигаем его в нужную сторону, затягиваем винты и снова проверяем показания прибора. Если штырь вставлен до предела, а КСВ все еще высокий, то придется укорачивать штырь физически путем откусывания. Если штырь выдвинут максимально, то придется увеличивать длину согласующей катушки (на практике, в этом случае антенну проще поменять). В города Белоярский, Белорецк, Верхняя Салда, Глазов, Губкинский, Каменск-Уральский, Качканар, Коротчаево, Красноуральск, Кунгур, Кушва, Лангепас, Невьянск, Приобье, Радужный, Салават, Стрежевой, Туймазы, Урай, Междуреченский, Надым, Озерск, Пионерский, Пуровск, Бузулук, Пелым, Покачи, Прокопьевск, Пурпе, Югорск, Северск, Серов, Сибай, Соликамск, Сухой лог, Чайковский, Чусовой, Октябрьский, Симферополь, Тобольск, Ишим, Когалым, Шадринск, Нягань, Сарапул, Южноуральск - компанией КИТ . Доставка КСВ-метра возможна в любые населенные пункты Почтой России наложенным платежом или EMS Почтой , например: Алапаевск, Артёмовский, Асбест, Астана, Актобе, Аксу, Атырау, Аксай, Алматы, Балхаш, Байконур, Балаково, Берёзовский, Богданович, Верхняя Пышма, Заречный, Ивдель, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Караганда, Кировград, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Семей, Краснотурьинск, Красноуфимск, Лесной, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Североуральск, Сысерть, Щелкун, Тавда, Верещагино, Нытва, Лысьва, Красновишерск, Александровск, Краснокамск, Очёр, Полазна, Чернушка, Горнозаводск, Добрянка, Гремячинск, Кудымкар, Губаха, Яйва, Викулово, Ярково, Нижняя Тавда, Ялуторовск, Каскара, Казанское, Боровский, Петропавлоск, Ромашево, Голышманово, Павлодар, Тарманы, Талдыкорган, Жезказган, Винзили, Большое Сорокино, Богандинский, Упорово, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Тараз, Омутинское, Бердюжье, Абатское, Антипино, Исетское, Туртасе, Норильск, Салехард, Воркута, Воткинск, Экибастуз. Компания РеалРадио

следит за новинками в области радиосвязи и рада предложить самые современные средства связи для выполнения любых задач. Профессиональная радиосвязь – наша специализация! |